Diario di Rafah 2003

di Stefan Villkatt

Traduzione dallo svedese: Viviana Squellerio

Sommario: Il 7 Ottobre è iniziata l’offensiva israeliana a Gaza. Sono passati 20 anni da quando Stefan Villkatt vi si recò come attivista per la pace, grazie all’organizzazione International Solidarity Movement. Quando le bombe hanno iniziato a piovere sui luoghi che aveva aiutato a proteggere e sulle persone con cui aveva condiviso una parte di vita, ha messo per iscritto sui social la sua esperienza.

Rafah 1

Quando lavoravo come attivista per la pace in Palestina, non riuscivo ad accontentarmi del lavoro che stavamo svolgendo in Cisgiordania. Parlavamo ai soldati israeliani di calcio per cercare di ingraziarceli, così da convincerli a velocizzare i controlli ai dannati checkpoint; almeno per le mamme, sedute in attesa sotto il sole cocente per interminabili ore, prima di poter rientrare a casa dai loro bambini.

Ai palestinesi, spostarsi di pochi chilometri verso il centro della città per raggiungere il mercato e comprare qualcosa da mangiare, poteva richiedere tutto il giorno. Capivo quindi la necessità di dover socializzare con i soldati, ma non ce la facevo. Così, quando alcuni attivisti inglesi decisero di proseguire verso Gaza, colsi al volo l’occasione e mi ritrovai ben presto a passare le notti in una tenda.

Rafah 2

Quella che viene chiamata ”Terra di Nessuno”, appartiene di fatto ai soldati che uccidono coloro che invece lì ci vivono.

Rafah si trova precisamente al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Fino agli anni Ottanta era una grande città che, esattamente come Berlino, fu divisa in due. Ne risulta che oggi una parte degli abitanti di Rafah ha dei parenti che vivono al di là del confine, nella zona egiziana. Parenti che non possono più raggiungere.

Né l’Egitto, né Israele accettano di avere una frontiera aperta. Israele aveva demolito molti chilometri di edifici e case per creare una Terra di Nessuno in quella che all’epoca era una vivace comunità.

Era in quell’esteso e desolato paesaggio, pattugliato dai carri armati israeliani e dove i cecchini, di quando in quando, sparavano dalle torri di guardia, che i miei compagni avevano piantato la tenda.

L’international Solidarity Movement (ISM) aveva, stanziati a Rafah, un gruppo di attivisti per la pace a cui io e gli inglesi ci aggregammo. Da qualche tempo, all’interno del gruppo, era in corso una discussione riguardo la tenda. Uno dei membri, un ragazzo italiano, aveva quest’idea tanto assurdamente ingenua quanto lodevole di organizzarci a vivere in delle tende, creando un anello tutt’intorno a Gaza, come scudo per la popolazione contro la violenza israeliana. Com’è ovvio, era un’idea impossibile, dal momento che già all’epoca era estremamente difficile riuscire a entrare sia a Gaza che in Israele, e la gran parte degli attivisti sarebbe stata respinta direttamente al confine.

La popolazione locale palestinese cercava di spiegargli che non avrebbero potuto difendere gli attivisti là fuori e che non volevano avere le loro vite sulla coscienza. Il nostro compagno, con una sindrome da buon samaritano tanto commovente quanto irritante, si stancò di parlare e uscì a piantare la sua tenda.

Né io né gli attivisti inglesi sapevamo nulla di tutto questo, quando ci venne indicata la tenda come dormitorio. Ma già in quel momento avremmo dovuto capire che i nostri passaporti europei non avrebbero potuto proteggerci contro la violenza di Israele; c’erano già alcuni fori di proiettile nel telo della tenda e sarebbero diventati molti di più, prima che venisse abbandonata come dormitorio.

Rafah 3

Si unirono al gruppo alcuni nuovi attivisti americani, li portai alla tenda per la loro prima notte a Gaza.

Una di loro era Rachel Corrie che fu poi uccisa da Israele, mentre cercava di impedire che i soldati distruggessero l’ennesima casa di una famiglia palestinese. Un bulldozer la investì in pieno e da allora, nel giorno dell’anniversario della sua morte, gli israeliani (spero non la maggior parte) pubblicano foto in cui ridono, mentre si cucinano i cosiddetti “pancake di Rachel”. Ma tutto questo non potevamo ancora saperlo. Al contrario, discutevamo spesso di quanto fosse ingiusto che noi potessimo girare indisturbati per la Terra di Nessuno, mentre i palestinesi, che di fatto lì ci vivono, non possono.

Come probabilmente saprete l’occupazione riguarda anche l’accesso all’acqua potabile. Israele si è accentrato e detiene tuttora il controllo dell’acqua sia a Gaza che in Cisgiordania. Uno dei crimini di guerra, a cui ho personalmente assistito, erano gli attacchi di Israele proprio alle condutture d’acqua di Rafah. Quando facevano irruzione in città con carri armati e bulldozer, i militari si curavano bene di montare una sorta di aratro al retro dei mezzi, che distruggeva ogni conduttura elettrica o idrica interrata. Una volta hanno anche distrutto una delle poche stazioni di pompaggio che rifornivano d’acqua la città. Dopo quell’episodio, iniziai a dormire in una delle stazioni rimanenti, affinché non facessero saltare per aria anche quella. Gli abitanti di Rafah si dovettero abituare a ricevere l’acqua solo in determinati momenti della giornata. La famiglia che viveva lì vicino aveva una serra e mi dava cetrioli e pane per colazione. La stazione di pompaggio e quella famiglia divennero il mio posto a Rafah.

Rafah 4

Il gruppo ISM a Rafah era bloccato da tempo su una discussione interna riguardo la strategia da seguire, quando ci aggregammo. In particolare, la questione della tenda li aveva tenuti impegnati a lungo. Alla fine decisero che era più utile dormire presso le famiglie che abitavano a ridosso della Terra di Nessuno, per evitare che anche le loro case venissero demolite.

Dal momento che eravamo arrivati lì per essere di aiuto anche durante il giorno, cercammo di trovare un modo per renderci utili all’intera comunità. Questo era prima che Hamas prendesse il potere, quindi sia Fatah (si pensi ad Arafat e l’OLP) sia Hamas erano attivi il loco, ciascuno con i rispettivi interessi. Un fratello di Arafat venne a Rafah e invitò il gruppo in un elegante ufficio. Alcuni di noi si fecero incantare dalla sua offerta di rifornirci di qualunque tipo di equipaggiamento potessimo aver bisogno. La settimana successiva le fantasie di qualche attivista erano piene di immagini di jeep super accessoriate, quasi alla militare.

Io, Rachel e altri compagni non avevamo intenzione di prendere parte alle lotte politiche interne di Gaza o Rafah, restammo sempre chiari e fermi sul fatto che stavamo dalla parte della popolazione civile, e che le nostre azioni sarebbero rimaste slegate dalla situazione politica locale. È per questo che iniziammo a collaborare con l’autorità che si occupava delle risorse idriche. Come ho raccontato, ogni volta che si infilavano a Rafah per uccidere o arrestare qualcuno, distruggere case o semplicemente seminare il panico, i militari israeliani usavano un aratro per distruggere le condutture idriche ed elettriche. Quando il comune mandava dei tecnici per riparare le condutture, venivano puntualmente attaccati dai cecchini israeliani. Così Rachel e io iniziammo a seguirli per cercare di fare da scudi umani tra i lavoratori e i soldati.

Foro di Stefan Villkatt - Non ricordo perché nella foto Rachel stesse sul tetto, forse voleva semplicemente cambiare lato ed è passata da lì?.

Discutevamo spesso con l’autorità locale, perché non volevano rischiare anche la vita degli stranieri. Era già abbastanza difficile con la loro. Cercavamo di spiegargli che eravamo già abituati a vivere a margine della Terra di Nessuno e che sarebbe stato un bene se l’intera comunità potesse trarre vantaggio dalla nostra presenza.

Rafah 5

Ci giunse voce che una famiglia aveva bisogno di aiuto per recuperare il corpo del loro primogenito ucciso. Si trovava in una radura scoperta, vicino all’aeroporto distrutto. La famiglia aveva tentato invano di convincere i militari israeliani a restituirgli il cadavere.

Eravamo ancora convinti che gli israeliani non avrebbero aperto il fuoco su degli attivisti pacifisti, così ci siamo staccati dal gruppo per recuperare il corpo, in modo da permettergli una degna sepoltura. I militari sparavano, per cercare di dissuaderci. Ci fermavamo per pochi istanti tra uno sparo e l’altro, per poi proseguire lentamente. Quando i colpi si fecero decisamente troppo vicini (al punto che la sabbia sollevata dalla pallottola sparata in terra mi finiva sulle scarpe), chiamai l’ambasciata svedese a Tel Aviv, per chiedergli di farsi sentire dai militari israeliani e intimarli di darsi una calmata. Altri attivisti avevano fatto lo stesso e la cosa sembrava funzionare. Purtroppo mi capitò un funzionario di ambasciata a cui non sembrava un grosso problema il fatto che Israele sparasse a raffica un po’ troppo vicino a un cittadino svedese. Mi disse invece che dovevo biasimare me stesso, per essermi schierato con i palestinesi. Mi alterai e gli risposi che stando così le cose si sarebbero dovuti invece occupare di recuperare il mio di cadavere. Mi rispose che non ci pensavano minimamente; in quel caso sarebbe potuto rimanere lì dov’era.

Alla fine riuscimmo a raggiungere il corpo del palestinese. Israele l’aveva ucciso durante la notte. Non era un militante, non aveva armi con sé ed era vestito con abiti normali, leggermente lisi. Probabilmente stava solo tornando a casa tramite quella radura, quando uno dei cecchini l’aveva avvistato e aveva deciso di sparargli. Venimmo anche invitati al funerale; sedevamo un po’ a disagio vicino ai familiari in lutto, mentre piangevano.

Nelle vicinanze di quella desertica Terra di Nessuno cresceva un agrumeto palestinese, nel tempo che impiegammo per riportare indietro il corpo, i bulldozer israeliani falciarono completamente tutta la grande coltivazione.

Le punizioni collettive (come per esempio distruggere un agrumeto per ripicca) sono una violazione dei diritti umani e il diritto internazionale li equipara ad atti di terrorismo, ma sono purtroppo quotidianamente ricorrenti in Palestina. In Cisgiordania ho visto i militari israeliani distruggere l’abitazione di un’intera famiglia perché il figlio aveva lanciato un sasso contro di loro.

Foto di Stefan Villkatt - La foto che segue è stata scattata mentre eravamo in marcia per recuperare il cadavere dell’uomo. In primo piano un’attivista inglese con il megafono e più in là Rachel.

Rafah 6

Un altro compito che cercammo di portare a termine, era rendere una strada attraversabile per le ambulanze. Si trattava di un tragitto che correva un po’ troppo vicino alla Terra di Nessuno perché altri, che non fossero i mezzi di soccorso, osassero utilizzarlo. Tuttavia era fondamentale per salvare vite, perché accorciava il tempo di percorrenza fino all’ospedale di almeno mezz’ora. Per qualche ragione, i militari israeliani avevano riversato sulla carreggiata una grossa quantità di terra. Non riuscimmo a sapere il perché, ma probabilmente non c’era alcun reale motivo, se non rendere la vita dei palestinesi ancora più difficile (come quando gli distruggevano le condutture idriche ed elettriche, tanto per).

Foto di Stefan Villkat

Le autorità locali ci chiesero aiuto per rimuovere la terra, cosicché le ambulanze potessero tornare a utilizzare quella strada. Non osavano farlo loro stessi, perché temevano che sarebbero diventati un facile bersaglio per i cecchini, in quella Terra di Nessuno. Così ci incamminammo a piedi fuori dalla città, con pale e picconi. Ci volle un po’ per arrivare, forse un’ora, ma la memoria mi inganna e il caldo estremo può aver distorto la percezione del tempo. Ci eravamo immaginati di andare là, rimuovere la terra dalla strada e tornarcene a casa. Una volta sul posto ci siamo trovati difronte un’enorme, stramaledettissima montagna di terra e non c’era assolutamente, in tutto l’universo, alcun tipo di possibilità di rimuoverla a mano e con i nostri corpi smilzi. Tuttavia pensammo che sarebbe bastato creare un varco largo a sufficienza perché ci si potesse infilare un’ambulanza. Avevamo pochissima acqua con noi e sudavamo a fiumi, mentre spalavamo. Ma alla fine c’era un varco nel bel mezzo del muro di terra.

Felici di avercela fatta ci incamminammo un po’ più avanti lungo la strada e dopo qualche centinaio di metri capimmo da dove arrivava tutta quella terra: una fossa larga un metro e profonda molto di più era stata scavata trasversalmente alla carreggiata, squarciandola. Tutto il nostro lavoro era stato inutile. Le ambulanze avrebbero dovuto continuare ad arrivare in ospedale con mezz’ora di ritardo.

Mentre stavamo lì impalati a chiederci come diavolo avremmo fatto a riparare la strada (anche se avremmo dovuto capire subito che andava ben oltre le nostre possibilità), arrivarono i militari israeliani e ci arrestarono.

Alcuni di noi vennero interrogati e spiegarono cosa stavamo facendo. Una nostra compagna palestinese finse di venire dalla Svezia, per evitare di essere arrestata. Preferisco non usare il suo vero nome e non so se oggi è ancora in vita. Molti di noi hanno cercato di contattarla in questi ultimi mesi, ma senza successo.

Nessuno di noi aveva con sé il passaporto, forse è per questo che i militari ci rilasciarono. È più complicato estradare qualcuno sprovvisto di documenti di identità, dal momento che le compagnie aeree non sono molto contente di imbarcare una persona non identificabile.

È semplice essere attivisti per la pace con il pensiero, ma quando ci si ritrova concretamente di fronte alla realtà della guerra, non si è in grado di controllarla. L’averci però per lo meno provato ci diede forza e tornammo a Rafah con gambe tanto stanche, quanto orgogliose.

Rafah 7

Che cos’è la guerra? È facile rispondere che per fare una guerra servono due parti; ma provate a chiedere a qualunque popolazione civile che abbia avuto a che fare da vicino con un esercito: basta la presenza dei militari e della loro violenza, affinché si abbia la sensazione di essere in guerra.

E che cos’è la pace? L’assenza di soldati nemici dietro l’angolo? La si può chiamare pace se una popolazione di due milioni di persone viene rinchiusa in una superficie piccola quando l’isola di Öland, totalmente sorvegliata dagli stessi militari che l’hanno appena bombardata?

Quando ero a Rafah non era in corso una guerra. Ufficialmente. Ma sparavano regolarmente sulla popolazione civile rinchiusavi, gli distruggevano le condutture e i bambini, negli internet cafè, giocavano a combattere con i carri armati, mentre si sentiva il frastuono dei veri carri armati israeliani, appena fuori dalla città. E le case di molte famiglie venivano rase al suolo. Per lo meno a me, sembrava proprio di trovarmi nel bel mezzo di una guerra.

Una grossa parte di Rafah è composta da campi profughi. Vi si trovano tutt’oggi persone che furono espulse dalla Palestina storica negli anni Quaranta, a opera dei gruppi terroristi israeliani, e che da allora hanno lo status di rifugiati. La generazione successiva, nascendo, si ritrovò con il medesimo status e i loro figli, appena vengono al mondo, sono a loro volta classificati come rifugiati. E così via.

In qualche modo, fa stare peggio il fatto che la casa di un profugo venga distrutta. Il senso di ingiustizia è maggiore.

Foto di Stefan Villkat - Così fu per i bambini nella foto; il più grande oggi potrebbe avere dei figli di cui prendersi cura.

Non vennero avvisati in anticipo. Nel bel mezzo della notte, gli fu strillato l’ordine di evacuazione da un megafono e non appena la famiglia si precipitò fuori, il bulldozer iniziò a demolirgli la casa. Tutti i loro averi rimasero sotto le macerie.

Quando dei militari agiscono così contro una popolazione, non posso far altro che interpretarla come guerra. Indipendentemente da quanta pace quei militari e i loro leader fingano che ci sia.

Cercate di comprendere il trauma generazionale causato dall’essere stati cacciati da tutto ciò che vi apparteneva: casa, terra, tutta la storia della vostra famiglia e le radici che affondano in quei luoghi. E che poi cerchiate di ricostruirvi una casa nel campo profughi là, ai confini del deserto del Sinai. E che gli anni passino. La tenda che vi ha accolto inizialmente, diventa piano piano una casa di cemento, a cui si aggiunge un piano per ogni nuova generazione che necessita di spazio. E infine, che la vostra casa venga demolita, di nuovo. Probabilmente nessuno ha costruito nemmeno un nuovo campo profughi, ora che siete nuovamente sfollati. Forse questa volta dovrete migrare, direttamente fin nel deserto? L’Egitto si sta già preparando a costruire delle barriere sul suo lato del confine. A meno che non riusciamo a convincere i nostri leader a fermare questa violenza.

Rafah 8

In tutta onestà, è stato molto tempo dopo il mio soggiorno a Rafah, parlando con un’amica palestinese di Ramallah, in Cisgiordania, che capii per la prima volta quanto Israele tenga imprigionati i palestinesi. Lei avrebbe dovuto viaggiare all’estero, cosa non così impossibile di per sé, ma necessitava del permesso da parte di Israele, che controlla anche il confine tra la Cisgiordania e la Giordania (i palestinesi non possono viaggiare all’estero passando per Israele). I checkpoint di frontiera vengono spesso chiusi in maniera totalmente casuale, quindi non si può fare affidamento sul fatto che saranno aperti proprio il giorno in cui si ha il volo di partenza. E pensare che ci infuriamo quando il nostro treno viene soppresso e dobbiamo aspettare il successivo. Provate a immaginare di non sapere se riuscirete a uscire o meno dal vostro Paese. Oppure se riuscirete a raggiungere il negozio di alimentari più vicino e tornare a casa, senza rimanere bloccati a un posto di blocco pattugliato da giovani soldati.

Quando la mia amica, che doveva andare a una conferenza in Irlanda, mi raccontò del suo piano e di tutta la progettazione dietro la sua partenza, mi tornò alla mente il muro di Gaza. Mi ricordai di tutti gli sguardi supplichevoli dei giovani e timidi palestinesi, che mi pregavano di aiutarli a uscire, di aiutarli a raggiungere la Svezia. Ricordai quanto mi faceva male quell’ingiustizia; sapere di avere un passaporto che potesse farmi entrare a Gaza, ma anche ritornare a casa, lontano da lì.

Fu difficile per me entrare in Israele quando arrivai dalla Svezia. Dovevo avere pronta una scusa da raccontare ai controlli di frontiera su un viaggio per turismo, perché di attivisti per la pace non ne vogliono. Una donna, che aveva in progetto di portare in Palestina la letteratura svedese per l’infanzia in lingua araba, venne fermata in aeroporto e rispedita in Svezia con il primo volo disponibile. Per quel che riguarda me, mentii per entrare.

La costruzione del muro tra Rafah e l’Egitto era una delle cause per cui così tante nuove case vennero demolite a Rafah, all’inizio degli anni Duemila. Israele non costruì il muro lungo il precedente confine, bensì molto più vicino alla zona urbana. Circa mille case vennero quindi rase al suolo e decine di migliaia di persone si ritrovarono ad essere senza dimora.

La sensazione di vivere a ridosso di un muro è chiaramente soffocante. Eppure, la Gaza di 20 anni fa la percepii come più libera della Cisgiordania. I militari erano presenti principalmente nei carri armati che circondavano la Striscia, là fuori nella Terra di Nessuno, oppure come cecchini invisibili. Quando girovagavo per la città ero in Palestina. Le persone sorridevano, mi salutavano e mi invitavano in casa per un tè. C’era un’atmosfera amichevole che pervadeva quella prigione.

In Cisgiordania invece, nelle città che ho visitato, i soldati mi si avvicinavano troppo, il coprifuoco metteva ansia e non ho mai percepito la tranquillità che, nonostante gli spari, sentivo per le strade di Rafah. Ma dubito che quella tranquillità ci sarebbe stata, se il mio passaporto fosse stato palestinese, e se non ci fosse stato il muro che teneva imprigionato anche me.

Foto di Stefan Villkat - proprio a quel muro Rachel stava scattando una foto con la sua macchina usa e getta.

Rafah 9

Dopo circa un mese vissuto in Palestina, era ora di tornare a casa. A quell’epoca volavo ancora e sarei dovuto rientrare partendo da Tel Aviv. Così, dopo aver vissuto con i palestinesi ed essere diventato bersaglio del fuoco di Israele, sarei stato presto circondato da israeliani. Il pensiero stesso sembrava una follia, l’avvicinarmi volontariamente a qualcuno che mi voleva male in maniera così evidente.

Quindi, agli occhi di chi mi circondava, mi trasformai in turista, non appena mi allontanai un poco da Gaza. La violenza a cui ero stato esposto era di matrice razzista, così a qualche chilometro di distanza dal mio ruolo come attivista per la pace, non ero più qualcuno a cui sparare.

Dal momento che il checkpoint di frontiera tra Gaza e Israele poteva chiudersi in qualunque momento, non osai partire senza un buon margine di tempo. Perciò mi ritrovai con qualche giorno in più, prima della ripartenza verso casa e verso il mio lavoro come insegnante di giornalismo all’istituto secondario superiore di Motala. A Jaffa, un quartiere arabo di Tel Aviv, c’era un piccolo collettivo anarchico, con il quale mi misi in contatto. Mi sentii come se fossi capitato in un qualunque collettivo anarchico-vegano in Svezia. Erano tutti israeliani e mi trattarono molto bene. Per il giorno successivo era stata organizzata una grande manifestazione israelo-palestinese per la pace e avrebbe partecipato tutto il collettivo.

I pacifisti erano già sul posto, in un parco, con bandiere palestinesi e israeliane allineate in lunghe file. Ci accodammo e iniziammo a marciare, l’atmosfera era pazzesca e la polizia tutt’intorno sembrava più annoiata che aggressiva. Ci restai quindi di sasso quando la polizia, all’improvviso, fece irruzione nel corteo e trascinò fuori uno dei manifestanti. Per qualche assurdo motivo, forse perché ero appena stato a Gaza e mi ero abituato a rischiare la vita, mi saltò in mente di liberare il manifestante dalla polizia. Corsi verso il ragazzo che i due poliziotti stavano immobilizzando e cominciai a tirarlo verso di me. Lo lasciarono andare immediatamente e sia i poliziotti che il manifestante mi fissarono sgomenti. Il ragazzo non corse nemmeno via di volata. Non capivo nulla di quello che stava accadendo e me ne tornai indietro nel corteo dagli anarchici. E così… l’unica volta che liberai qualcuno dalla polizia, si dimostrò essere un attivista di estrema destra che stava attaccando la manifestazione per la pace.

Lì in Israele non si può evitare di distinguere tra lo Stato di Israele e gli israeliani. Gli anarchici e altri pacifisti che ho incontrato, avevano la stessa visione della Palestina che ho io e che hanno i palestinesi con cui ho parlato. La maggior parte di noi, di fatto, vuole semplicemente vivere in società libere e solidali. Dopo settimane di attivismo in Palestina cercai inavvertitamente di salvare un tizio di estrema destra, che non vuole che i palestinesi esistano affatto. Sembra un po’ simbolico a ripensarci oggi, in un momento in cui è proprio l’estrema destra che governa una Israele che uccide i palestinesi a un ritmo impensabile.

Rafah 10

I genitori di Rachel si recarono a Gaza, non molto tempo dopo che fu uccisa dai militari israeliani. Volevano vedere Rafah, dove la figlia aveva trascorso i suoi ultimi mesi di vita. Li raggiunsi per mostrar loro i luoghi che frequentavamo.

Per non rischiare di fare un viaggio a vuoto, chiesi al dipartimento degli esteri di informare Israele del mio arrivo. In quel momento comparivo spesso sui media e non avevo tempo di cambiare nome e passaporto; quello era quindi l’unico modo che avevo di poter entrare nuovamente nel Paese. Improvvisamente, mi fu possibile passare tutte le frontiere e i controlli senza che mi fosse rivolta una sola domanda.

Noi attivisti pensavamo che l’odio razzista di Israele ci rendesse quasi intoccabili, ma evidentemente i militari o i loro capi si erano stancati di avere degli attivisti in mezzo ai piedi, in luoghi che volevano attaccare in pace. Rachel non fece eccezione. Da aprile 2002 a aprile 2003, furono feriti o uccisi dai militari 5 attivisti dell’ISM. Un paio di morti diventano invisibili nei sanguinosi numeri di oggi. Ma l’ondata di violenza contro gli attivisti per la pace fu un duro colpo per coloro che, all’interno del movimento, vedevano ancora Israele come una democrazia influenzabile.

L’ISM di Rafah aveva un locale che usavamo per le nostre riunioni. In generale non avevamo molte risorse, al di fuori dei nostri passaporti occidentali e dei nostri corpi. Passavamo gran parte delle giornate a spostarci da una parte all’altra per aiutare con qualche lavoro e per cercare un posto dove dormire. Era quindi veramente molto strano in quel momento essere una sorta di VIP, che girava scortato dalle autorità palestinesi. I genitori di Rachel erano anche in costante contatto con l’ambasciata americana, quindi durante quel viaggio non si vide né si udì un singolo sparo.

Nel gruppo con cui viaggiavamo c’era anche una sorta di responsabile per la sicurezza che decideva dove potessero andare i genitori di Rachel. Avevo dato indicazioni all’autista del minibus su cui ci stavamo spostando, di avvicinarsi a una delle stazioni di pompaggio dell’acqua che avevamo protetto io, Rachel e altri. L’ultimo tratto avremmo dovuto farlo a piedi, passando vicino ad alcune serre in cui si coltivavano cetrioli, ma ai genitori fu vietato l’ingresso. Troppo pericoloso, era il verdetto dell’addetto alla sicurezza. Era triste come cosa, perché quella stazione era uno dei pochi luoghi in cui Rachel aveva potuto essere realmente sé stessa e dedicarsi alla scrittura. Aveva anche spesso chiamato i suoi genitori proprio da lì, mentre la leggera brezza serale proveniente dal deserto si insinuava dalle finestre rotte.

Proseguimmo poi fino al luogo in cui venne uccisa, ma anche in quel caso i suoi genitori furono costretti a rimanere in macchina. Così tornai in quel posto da solo. Un lembo di deserto dove, fino a poco fa, sorgeva una casa, sporcato dal sangue rappreso tra i granelli di sabbia.

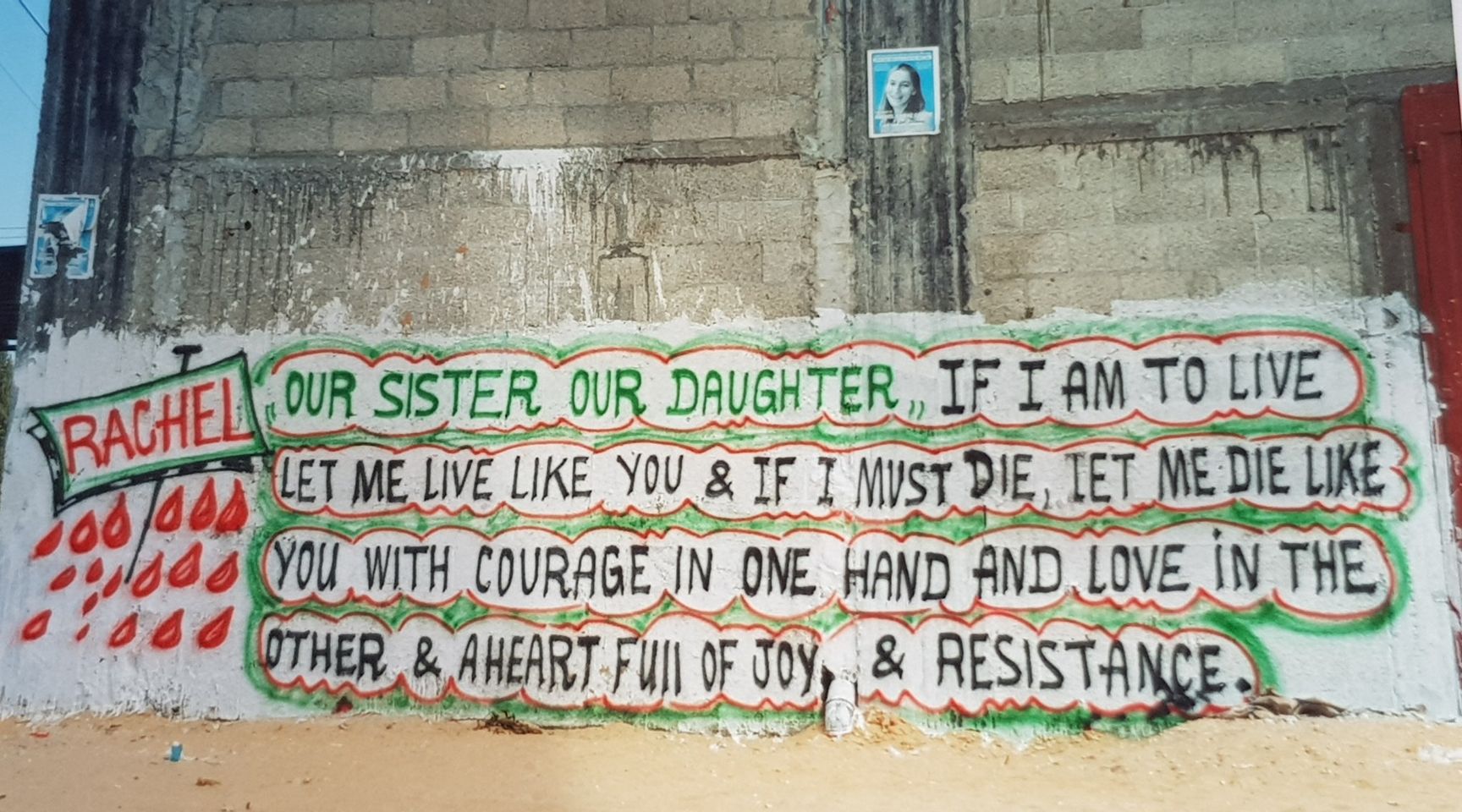

È strano come la morte cambia tutto. La Rachel in vita era critica, sia nei confronti delle manchevolezze della famiglia, che in quelle dello Stato palestinese. Subito dopo la morte, si è trasformata in un’acclamata martire della dolorosa lotta per la pace.

Foto di Stefan Villkat

Rafah 11

Rafah era ovviamente molto di più di che un insieme di attacchi israeliani contro i civili, le infrastrutture e le abitazioni. Come attivista per la pace e scudo umano, il mio sguardo era sempre puntato verso le azioni violente, dal momento che quello era ciò che mi legava al mio lavoro in quel luogo e in quel momento. La mia vita, quella normale di tutti i giorni, si svolgeva invece all’epoca a Borghamn, sulle rive le lago Vättern.

Gli abitanti di Rafah, al contrario, lì ci vivevano. Oggi chiaramente “viverci” non è la parola corretta da usare, ma nel 2003 di fronte a quelle mura avevano una loro quotidianità, spesso in forte contrasto con la violenza, la morte e la distruzione che vidi.

Qualcuno chiedeva un prestito per aprire un negozio di mobili. Qualcun altro era disoccupato e sedeva a bere il tè con gli amici. Un altro ancora era ossessionato dalla musica di Michael Jackson. Molti seguivano il campionato di calcio britannico. Un giovane ragazzo presso cui dormivamo, passava tutto il giorno a parlare di marxismo. Una notte venimmo svegliati da lui che se ne stava seduto a guardarsi un film porno; mezzo addormentato cercai di spiegargli che il marxismo e la pornografia non erano una combinazione che funzionasse molto bene.

Quando venivamo ospitati in casa delle persone, ci dividevamo per sesso. Non troppo diversamente da quanto succede in Svezia quando si invita a casa qualcuno. Le donne magari si affaccendano insieme, mentre gli uomini, spesso, stanno lì impalati a parlare del nuovo capanno che hanno costruito. Ma siccome io non parlo arabo e i ragazzi probabilmente si sentivano un po’ smarriti di fronte a quello straniero, gli incontri erano spesso abbastanza noiosi. Oltre il muro, dalla parte delle ragazze, si udivano invece canti, risa e balli. Ci sono molti modi di andare d’accordo, senza che si parli necessariamente la stessa lingua.

Una nostra collega e amica, che di fatto era l’unica del gruppo a essere palestinese, mi disse che era ancora una “ragazza”. Era una donna adulta e intendeva dire che era nubile, o meglio che il fidanzamento non era andato a buon fine. Lei e il suo ragazzo erano indaffarati con gli incartamenti del matrimonio quando un drone israeliano fece saltare per aria la macchina in cui suo padre stava guidando. Lei dovette quindi mettere da parte l’amore, per seppellire e piangere il padre. Quando ebbe terminato, il suo ragazzo si era stancato di aspettare e lei si ritrovò sposata solo per metà.

Quindi, anche se le persone a Rafah cercavano di vivere le loro vite come se non fossero prigioniere dietro a un muro, circondate da carri armati, la guerra poteva colpire in qualunque momento. Anche in quei periodi cosiddetti “di pace”. I muri della città erano pieni di graffiti, principalmente politici, ma anche di espressioni di dolore e nostalgia. Anche a Rafah le persone vogliono essere amate.

Rafah 12

Una parete che si ergeva solitaria era quanto rimaneva di una delle molte case di Rafah che furono rase al suolo dai militari israeliani. Al secondo piano balzavano all’occhio uno zaino ancora appeso, un quadro e un poster recante la scritta “Don’t cry. Mamy comes soon”. Lo zaino, posto fino a poco prima a un’altezza tale da essere raggiungibile dalle mani di un bambino, era ora irraggiungibile anche per un adulto, dal momento che il pavimento era crollato, schiacciando e distruggendo senza pietà la casa di sotto.

Foto di Stefan Villkat

Nel 2003, anno in cui scattai la foto a quel muro, mi sembrava potesse essere un’immagine che avesse qualcosa da raccontare; speravo che potesse indurre la gente a vedere l’umanità di Gaza. Oggi, nel 2024, non riesco più a guardarla senza crollare. Non riesco nemmeno più a scrivere ”crollare”, senza contemporaneamente pensare che non sono io quello che sta crollando emotivamente. Il bambino che usava quello zainetto per andare a scuola è oggi adulto. Chissà, forse ha dei figli. Quali parole userà, durante quest’ultima guerra, per raccontare loro di quando la sua casa d’infanzia fu distrutta? ”Sapete bambini, è successo anche a me, quando ero piccolo!”. Anche il quadro non riesco più a guardarlo. Non ha alcun tipo di funzione, se non quella decorativa di creare bellezza, di dare alla casa quello che la scrittrice Ellen Key così descrisse: ”Tutto ciò che è bello, è anche buono e se una persona si circonda di bellezza significa che è una persona in armonia. Le persone in armonia sono fondamentalmente persone buone”.

Rafah si compone per la maggior parte di campi profughi, costruiti per coloro che finirono lì dopo che i gruppi di terroristi sionisti cacciarono i palestinesi dalle loro terre. Li espulsero in massa verso vari Stati, ma l’Egitto in particolar modo si rifiutò di farsi carico dei rifugiati, è così che venne costruita la Striscia di Gaza. Inizialmente, questi campi profughi erano formati da lunghe file di tende, che con il passare degli anni furono sostituite da case in cemento. Sabbia e semplici case spoglie, senza alcuna decorazione o senza la forma austera del modernismo. Esteticamente parlando, Rafah non è un bel posto.

Cercare di creare bellezza e la sensazione del calore di casa nel bel mezzo di questo deserto di cemento, è di per sé commovente e straziante, sapendo poi che molte parti di Israele saranno piene di bellezza. Per esempio i soldati che nel 2004 distrussero quella casa, venivano e sarebbero ritornati ai loro luoghi pieni di bellezza. O anche quei soldati che oggi con una mano uccidono bambini, mentre con l’altra filmano video in cui ridono e rubano l’intimo delle donne palestinesi, vengono e presto torneranno nelle loro case piene di bellezza. Ellen Key avrebbe di che piangere oggi e rivedrebbe la sua teoria. Sì, i soldati israeliani appaiono come molto armonici nella costanza con cui pubblicano i loro video osceni, ma come ”i buoni”?

Al bambino a cui hanno fatto saltare in aria la madre non importa nulla se la persona che l’ha uccisa nel suo intimo si autodefinisca buona o meno.

Pace, adesso. Non solo cessate il fuoco. Pace. Una soluzione a due Stati o a un solo democratico Stato, ma che porti giustizia. Il diritto al ritorno per tutti i profughi. Nel 1905, i rappresentanti delle tre principali religioni di Gaza scrissero che erano molto soddisfatti della cooperazione che si era instaurata e di come riuscissero a risolvere gli attriti che a volte si creavano. È da allora che la Palestina cerca di mostrarci la via per vivere fianco a fianco, musulmani, ebrei e cristiani. La pace è una scelta, così come lo è voler continuare con guerra, occupazione e violenza.

“Don’t cry. Mamy comes soon”.

Foto di Stefan Villkat